JAVIER JIMÉNEZ en Xakata, junio 2024

El enigma de la secuoya de la Alhambra: el árbol que se plantó en Granada años antes de que los botánicos las descubrieran

En 1926, llegó una carta al botánico W. L. Jepson. Empezaba un misterio que aún no hemos resuelto

En 1926, ya de vuelta en su casa de Sevilla tras un viaje por Granada, Harriet N. Dimond escribió una carta a un conocido botánico californiano, Willis L. Jepson, que en aquella época ya era profesor en Berkeley. En ella, Dimond describía un "cedro centenario" (como lo llamaba el guía) que medía "unos 38 metros de altura, quizá un metro veinte de diámetro y ya se elevaba por encima de los demás de la ladera". Además, le enviaba una hoja.

Jepson se dio cuenta en seguida que no era un cedro. Las hojas eran de Sequoia sempervirens, la descomunal secuoya roja de la costa de California. No obstante, eso no era ni siquiera raro: para 1926 las secuoyas costeras llevaban casi un siglo documentadas en la literatura botánica anglosajona y había muchos jardines europeos llenos de ellas.

El enigma del tamaño

En su carta, Dimond explicaba que, según el guía, los árboles los había plantado el Duque de Wellington. Entre otras muchas cosas, Wellington es recordado como el comandante inglés que derrotó a Napoleón en Waterloo; pero antes de eso tuvo un papel destacado en la Guerra de la Independencia y, en agradecimiento, las Cortes de Cádiz le regalaron una enorme finca en el corazón de la vega granadina conocida como "el Soto de Roma".

Desde entonces el 1er Duque, sus descendientes y el resto de la nobleza británica han tenido una relación bastante estrecha con la ciudad de Granada. La historia popular sobre el origen de los árboles era, como poco, plausible. De hecho, aunque ni Dimond ni Jepson lo supieran, al norte de la provincia había otra plantación de secuoyas cuyo origen también se ha relacionado con Wellington.

El problema es que por el tamaño y el grosor del árbol que vio Dimond, las fechas no cuadraban. Según los cálculos de Jepson, el árbol de la Alhambra debía tener 120 años. Eso no solo era previo a la primera vez que Wellington pisó la península, sino que era contemporáneo de la 'Expedición Vancouver' en la que Archibal Menzies había recogido los primeros especímenes de la especie. ¿Qué hacía una secuoya en la Alhambra a finales del siglo XVIII?

¿Qué hace un árbol como tú en un sitio como este?

Jepson tardó tres años en encontrar una explicación razonable. Menzies no había sido el primero en recolectar (botánicamente hablando) muestras, semillas y hojas de la secuoya roja. El primero, por lógica, debía de haber sido Thaddaeus Haenke, el botánico 'jefe' de la expedición Malaspina que, entre 1789 y 1794, realizó un "viaje científico [...] alrededor de todo el Imperio".

Y digo "por lógica", porque la expedición llegó a la bahía californiana de Monterey en 1791 y Haenke recolectó material en septiembre, durante la temporada seca. El momento perfecto para pillar las enormes secuoyas que había en la zona en el momento perfecto.

El problema es que cuando Jepson repasó el "material californiano" de Haenke que había publicado C. B. Presl muchos años después, no pudo encontrar ninguna referencia a las secuoyas bajo ninguna denominación conocida ni, de hecho, pudo identificar ninguna conífera que cuadrara con el tipo de árbol que estaba buscando. O sea, era una hipótesis brillante, pero una hipótesis sin pruebas al fin y al cabo.

Por eso, cuando años después de la carta de Dimond, Jepson visitó los Jardines de Kew en Inglaterra (uno de los centros botánicos de referencia en el mundo), no dudó en revisar el Epimeliae Botanicae del mismo Prels. El listado más completo de todas las cosas que había recolectado Haenke a lo largo del viaje. Allí, en la página 237 del libro, encontró lo que buscaba: efectivamente, Haenke había recolectado semillas de secuoya y otras muestras de los árboles para investigarlas en un futuro.

La conexión española

La conexión española

Para Jepson, aquello no sólo confirmaba su teoría sobre el 'descubrimiento botánico' de las secuoyas rojas, sino que permitía explicar el misterioso árbol de la Alhambra. Al fin y al cabo, como reconocía el mismo Jepson en su artículo de 1929, "algunos oficiales de marina, como es bien conocido, también recolectaban sus propias semillas de árboles nativos". Solo hacía falta que algún miembro de la Malaspina hubiera acabado pocos años después en la ciudad de Granada.

En los últimos años hemos sabido que, de hecho, los españoles habían tenido algunas oportunidades previas para recolectar semillas y llevarlas de vuelta a la península.

Como cuenta Antonio Madridejos, en 1768, "Carlos III ordenó a José de Gálvez, su virrey en la ciudad de México, la organización de cuatro expediciones -dos por tierra y dos por mar- para consolidar la presencia española en la Alta California y así evitar el desembarco de colonos ingleses y rusos".

En unos de esos viajes, el comandado por Gaspar de Portolá, los expedicionarios acamparon cerca de la localización actual de la ciudad de Watsonville y visitaron el Lago Pinto. Allí, en la entrada del 10 de octubre, Juan Crespí escribió que se habían encontrado con "mucha abundancia" de "unos palos muy altos de madera colorada, árboles no conocidos que tienen la hoja muy diferente de la de los cedros". Curiosamente ese parece ser el origen de Palo Alto; que fue como los expedicionarios llamaron al siguiente campamento, ya en la bahía de San Francisco.

Entonces, ¿hay una secuoya en la Alhambra?

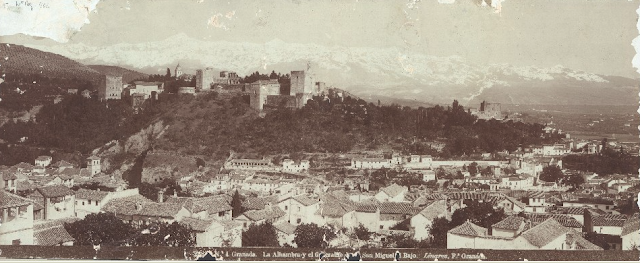

Con todo esto en mente y, aunque pueda parecer sorprendente, la pregunta relevante no es si hay una secuoya en la Alhambra. Hay secuoyas en el conjunto monumental de la Alhambra, tanto en el Generalife como en otras zonas de la ciudad. El problema es que, según el Patronato del monumento, esas secuoyas fueron plantadas entre 1854 y 1856, coincidiendo con la construcción de los Jardines altos del Generalife (que, en aquel momento, pertenecían a un particular).

Sin embargo, estas no pudieron ser las secuoyas de las que hablaba Dimond porque no podían tener ese tamaño cuando la vio. Por eso la pregunta relevante es si existió esa secuoya en 1926 y ahí la situación se complica.

Lo hemos leído aquí

Lo hemos leído aquí

-----

La inundación de algunas minas por un río subterráneo marcó el inicio de su declive y en la actualidad vive del turismo, con hasta 400.000 visitantes al año. A fin de cuentas, el famoso duelo tantas veces llevado al cine, del O.K. Corral (Duelo de titanes), tuvo lugar allí.

La inundación de algunas minas por un río subterráneo marcó el inicio de su declive y en la actualidad vive del turismo, con hasta 400.000 visitantes al año. A fin de cuentas, el famoso duelo tantas veces llevado al cine, del O.K. Corral (Duelo de titanes), tuvo lugar allí. Sería en 1933 cuando, por vez primera, una columna de periódico le diera el título de “el rosal más grande del mundo”. Tres años más tarde la pensión pasaría a llamarse “The Rose Tree Inn” (la pensión del rosal). Allí se alojó durante una semana un conocido caricaturista y empresario, Robert Ripley, conocido por sus columnas y programas sobre hechos curiosos (Ripley ¡aunque no lo crea!). Ripley llevó la noticia del rosal a sus programas y a partir de ahí, el rosal se hizo definitivamente famoso.

Sería en 1933 cuando, por vez primera, una columna de periódico le diera el título de “el rosal más grande del mundo”. Tres años más tarde la pensión pasaría a llamarse “The Rose Tree Inn” (la pensión del rosal). Allí se alojó durante una semana un conocido caricaturista y empresario, Robert Ripley, conocido por sus columnas y programas sobre hechos curiosos (Ripley ¡aunque no lo crea!). Ripley llevó la noticia del rosal a sus programas y a partir de ahí, el rosal se hizo definitivamente famoso.