El

17 de marzo de 2021, la carrasca milenaria de Lecina (Huesca) ganó el

concurso de Árbol Europeo del Año con la mayor cifra de votos en sus 11

ediciones: 104.264. Segundo quedó el magnífico plátano de Curinga

(Italia), con 78.210 votos, y tercero el sicomoro de la república rusa

de Daguestán, cuyos notables méritos naturales quedaron ensombrecidos

porque la organización del certamen, la Environmental Partnership Association, descubrió que su candidatura estaba siendo respaldada por un ejército de bots;

finalmente, se acreditó que había recibido 66.026 votos legales y más

de 30.000 fraudulentos. El día del triunfo de la antiquísima carrasca

(así la llaman en Aragón a las encinas), el puñado de vecinos que viven

en Lecina, la mayoría entrados en años, lo celebraron en la plaza ante

una pantalla gigante descorchando botellas de vino achampanado del

Somontano y saboreando buñuelos, rosquillas y crespillos.

Unas horas después de conocerse la victoria, la Casa Real felicitó por Twitter a los de Lecina.

Esta

es la historia de un logro colectivo en el que participaron dueños,

vecinos, administraciones y amigos de la causa, y es la historia de un

empeño individual. Entre la algarabía de la plaza del pueblo faltaba

quien más hizo por cuidar la carrasca en las últimas décadas de su

matusalénica existencia. Nicolás Arasanz, nacido en Lecina en la casa

Carruesco (nombre de familia) y fallecido en 2015 a los 96 años. Las

herederas del árbol son sus hijas, María Jesús, Felisa y Silvia. De

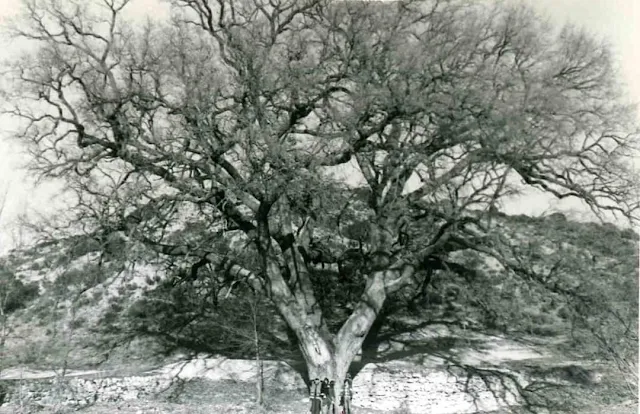

niñas tenían prohibido subirse a él, pese a que ellas eran unas plumas y

la carrasca un desmesurado Quercus ilex de 16 metros de altura y

28 metros de diámetro de copa. No era cosa de cuánto pesaban ellas y

cuánto podía soportar la carrasca. Era cosa, dice María Jesús Arasanz,

de que para su padre el árbol era un patrimonio “sagrado”.

La

carrasca fue registrada como árbol singular por el Gobierno de Aragón

en 1995. Su propiedad siguió siendo de la familia Arasanz, pero la

responsabilidad de su conservación pasó a la Administración. Esto puso a

Nicolás en una situación de cierto desasosiego. Ya no podía, por

ejemplo, podar las ramas del árbol, y le angustiaba que cada vez

llegasen más turistas a mirarlo. En 1997, el periodista César Palacios

lo visitó para incluir su carrasca en una serie de El País Semanal

titulada ‘Árboles con historia’. Palacios se encontró a un hombre de

“fino sentido del humor” y harto de que la gente se encaramase al árbol

para hacerse fotos porque le iban arrancando corteza. Protestó al

reportero: “Unté todo el tronco de manteca de cerdo pensando que así no

treparían, pero aunque se manchen suben igual”. Todavía se aprecia con

claridad en la portentosa base troncal de la carrasca un ancho surco de

superficie pelada, pese a que ya nadie hace eso, entre otras cosas

porque al día siguiente de que se publicase el artículo de Palacios las

autoridades enviaron operarios a cercarla con una valla de madera, que

sigue ahí. En tiempos de aquel reportaje, ya se hablaba de esta encina

como de la gran superviviente del proceso de explotación de los

encinares de la zona. “Es un milagro que se conserve. Había otras igual

de grandes pero desaparecieron”, concuerdan en un corrillo de vecinos

cuando visitamos el pueblo a inicios de octubre. En la posguerra muchos

tuvieron que vender sus carrascas más nobles a los negociantes que

querían aquella leña de combustión lenta y alto poder calorífico. Más

tarde, Nicolás Arasanz también recibiría una oferta, según relató

Palacios: “Un carbonero fanfarrón le aseguró que si mientras él la

cortaba se ponía debajo a comerse un pollo, antes de terminarlo tendría

que salir corriendo para que no le cayera la encina encima. ‘¿Un

pollo?’, se pregunta el propietario. ‘Mecagüen la leche, me daba tiempo

para el pollo, la siesta, hacer noche y volver al día siguiente’. Pero

por si acaso, no quiso hacer la prueba y se negó a venderla”. Para

cumplir con su baladronada, el carbonero hubiera tenido que seccionar en

minutos un tronco de unos siete metros de perímetro.

La

edad de la llamada carrasca milenaria es incierta. De hecho, si bien las

encinas pueden superar los 1.000 años, es muy probable que se quede por

debajo. Un técnico del Gobierno de Aragón explica que, según las

consultas que han hecho con científicos, podría tener entre cuatro y

siete siglos. Para precisar habría que recurrir a una técnica de

perforación del tronco. No se lo plantean. Consideran que sería

peligroso para el árbol.

Dos

semanas antes del anuncio del Árbol Europeo del Año, falleció a los 95

años Isabel Peñart, esposa de Nicolás. Ella también fue una defensora de

la carrasca. En sus últimos años de vida, sus hijas la llevaban a verla

a su sitio, pegada a una era a la entrada del pueblo, y ella,

nonagenaria y achacosa, la miraba y decía: “La castañera está muerta”.

“No, mamá, no está muerta”. Ella la miraba y repetía: “La castañera está

muerta”.

En la familia y en el pueblo no la llaman la

carrasca sino la castañera —la castañera de Carruesco— porque daba unas

bellotas grandes y dulces que parecían castañas. Con ellas se alimentaba

al ganado. A veces la gente las comía asadas, sobre todo los críos.

María Jesús y Felisa Arasanz aseguran que sus bellotas han

empequeñecido. En general, dicen que la carrasca ya no es lo que era.

“Antes te ponías debajo y de tanta hoja que tenía mirabas para arriba y

no podías ver el cielo”, recuerda Felisa. Las hermanas la ven más seca,

menos frondosa, con el verde apagado. Les preocupa que el turismo le

esté afectando y reclaman de las autoridades un control de visitas

organizado, además de un cuidado de su entorno sostenido, no puntual.

Uno

de los riesgos a los que se enfrenta es la compactación del suelo por

acumulación de pisadas. Después de ganar el premio, la carrasca estuvo

recibiendo en primavera y verano una media de 150 visitas diarias, según

Carmen Lalueza, alcaldesa de Bárcabo, el municipio donde está Lecina.

Unas semanas antes de ser elegida Árbol Europeo se tomó la precaución de

demarcarla con un segundo perímetro, con una cuerda sostenida por

postes, para ampliar el espacio de protección de su órbita radicular. La

alcaldesa y las propietarias dicen que los visitantes suelen ser

respetuosos, aunque de vez en cuando siguen apareciendo papeles o

incluso colillas. Da que pensar. Una persona que se acerca a un fabuloso

árbol milenario, lo observa mientras fuma y al terminar de fumar tira

el pitillo al suelo y, si acaso, pisa la colilla.

Eso es:

tirar al suelo un pitillo y, si acaso, pisar la colilla ante un ser

vivo —callado, pero vivo— que quizá esté ahí desde el medievo, que quizá

estuvo en su juventud durante la peste negra de 1348, que quizá siendo

un árbol ya sólido estuvo cuando Fernando II de Aragón fraguó con Isabel

I de Castilla su poderosa corona, que sin duda estaba durante la guerra

de la Independencia mientras tenían lugar las correrías antifrancesas

de El Cantarero, El Pesoduro o El Malcarau, guerrilleros populares por

entonces en el Alto Aragón, la región donde se encuentra la carrasca;

que estaba aquí cuando llegó el ferrocarril Barcelona-Zaragoza y cuando

la Guerra Civil y cuando en 1995 Nayim marcó in extremis desde 40 metros

el gol que le dio al Zaragoza la Recopa contra el Arsenal, Aragón

entero retumbando de alegría, y ahí, segundo a segundo, minuto a minuto,

hora tras hora, año tras año, década tras década, nieve tras nieve,

siglo tras siglo, estuvo la carrasca sin inmutarse, haciendo algo tan

simple y tan ontológicamente perfecto como permanecer. Eso es: entonces

llegas tú y arrojas una colilla a sus pies.

Se

conoce como árboles singulares a aquellos que son excepcionales por su

edad, tamaño, forma u otras características biológicas o culturales. En

España cada comunidad autónoma cataloga los suyos. Actualmente son unos

4.100. Existen normativas que los protegen, de tipo local y autonómico,

pero en general la atención que reciben suele ser escasa, según Susana

Domínguez Lerena, presidenta de Bosques Sin Fronteras

y destacada promotora de una política integral de conservación de estas

maravillas biológicas y de aprovechamiento sostenible de su potencial

educativo-turístico. “Son monumentos”, afirma, “y deberíamos tratarlos

igual que tratamos a una capilla románica”. A su juicio, España padece

de cierto “analfabetismo arbóreo” y urge que se empiece a cultivar la

sensibilidad al respecto.

Ya a finales del siglo XIX, el aragonés Joaquín Costa hacía una defensa del valor político de los árboles. En un artículo en Ayer. Revista de Historia Contemporánea,

escribe Alberto Sabio, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que

él propugnaba un “patriotismo arbóreo” en el que “el respeto al árbol

sería un condimento más de la regeneración nacional española”. En los

mítines de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, cuenta el historiador,

Costa clamaba: “¡Fueron adineradas las encinas en forma de leña y

carbón!”.

Hoy los peligros para los árboles singulares son otros. “El cambio

climático, porque cuanto mayores son los ejemplares, más les cuesta

adaptarse a variaciones fuertes e imprevistas, y la desatención social y

administrativa”, analiza Domínguez Lerena.

La victoria

de la carrasca, primer árbol español que gana el concurso europeo, es

una muestra de que es posible que estos árboles atraigan interés e

involucren a los ciudadanos y a organismos oficiales. En este caso fue

una eurodiputada aragonesa, Isabel García, la que dio la idea de buscar

un árbol singular para ir al certamen; luego juntaron fuerzas las

comarcas limítrofes de Somontano y Sobrarbe (la de la carrasca) y el

Ayuntamiento de Bárcabo; y TuHuesca, una entidad turística pública,

financió con 36.000 euros la campaña. Aliados con las hermanas Arasanz,

en el meollo estuvieron Enrique Pueyo, alcalde de un pueblo de Sobrarbe,

Aínsa, y Clara Bosch, gerente de la Ruta del Vino del Somontano,

nativos de la zona. En presencia de la encina, explican que entendieron

que encumbrarla serviría para fortalecer un corredor turístico

intercomarcal con dos joyas medievales como Aínsa y el pueblo de

Alquézar, y una sierra, la de Guara, donde hay entre otras cosas

pinturas rupestres y unos cañones óptimos para el barranquismo.

Bosch

y Pueyo recuerdan el entusiasmo que sintieron el día que obtuvieron el

premio europeo. También guardan cariño al momento en que ganaron, meses

antes, el de Árbol del Año en España, organizado por Bosques Sin

Fronteras. Aquel día aún no se había desatado el aragonesismo arbóreo

que vino luego, pero ellos ya tramaban su estrategia. Al conocer la

noticia, fueron donde el árbol a planificar los pasos siguientes.

Contentos y en soledad, se comieron un bocadillo de longaniza bajo la

sombra de la carrasca de Nicolás Arasanz.

ANTONIO MADRIDEJOS

ANTONIO MADRIDEJOS