En 1799 y 1800, las Leyes de Combinación en el Reino de Gran Bretaña prohibían la "combinación" u organización para obtener mejores condiciones laborales, aprobadas por el Parlamento debido al susto político tras la Revolución Francesa. En 1824, las Leyes de Combinación fueron derogadas debido a su impopularidad y reemplazadas por la Ley de Combinaciones de Trabajadores de 1825 , que legalizó las organizaciones sindicales pero restringió severamente su actividad.

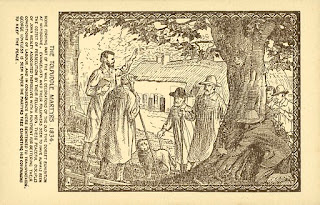

Los árboles se han utilizado durante siglos como lugares de reunión para discutir,celebrar, punto de encuentro, refugio o punto de referencia; sin embargo, como espacio público, la gente tenía que tener cuidado con lo que hablaba. En 1833, bajo un sicomoro (Acer pseudoplatanus), en el pueblo de Tolpuddle, un grupo de trabajadores agrícolas se reunió para discutir sus condiciones tanto laborales como salariales y las malas condiciones de vida a las que les sometían sus patronos. Los patronos de seis trabajadores deseando sofocar la disensión y apoyados por el gobierno, ordenaron el arresto de los hombres y en 1834 fueron juzgados en la cercana ciudad de Dorchester bajo la Ley de Incitación al Motín de 1797. Los llamados entonces 'Mártires de Tolpuddle', como llegaron a ser conocidos, fueron condenados por prestar un juramento secreto y fueron sentenciados a siete años de trabajos penitenciarios en Australia y transportados a Botany Bay de Sidney. Su difícil situación atrajo la atención pública a través de protestas y peticiones. La protesta pública hizo que el gobierno, avergonzado, anulara la sentencia y, después de tres años de trabajo como criadores de ovejas, los hombres fueron liberados y devueltos a Inglaterra.

Posteriormente, el sicomoro se convirtió en un símbolo-cuna del movimiento sindical y de derechos de los trabajadores, un símbolo de esperanza para aquellos cuyas vidas no son nada fáciles. Una placa conmemorativa se encuentra al lado de este gran árbol.

En 2005 se determinó que tenía 320 años, por lo que tenía 150 años cuando los Mártires de Tolpuddle se reunieron bajo su copa. Es el sicomoro más grande de Dorset, con un diámetro de 1,3 metros. El árbol es administrado por el National Trust, que desmocha periódicamente el árbol para reducir el peso de sus ramas y estimular el crecimiento de la copa. Se espera que esto aumente la vida útil del árbol durante dos siglos más.

Este árbol ha inspirado numerosos proyectos creativos. El refugio y alivio que brindó a los Mártires de Tolpuddle convive con sus otras apariciones simbólicas en la literatura y las artes. El árbol fue seleccionado entre los 50 grandes árboles británicos para conmemorar el Jubileo de Oro de la Reina en 2002. Fue preseleccionado como Árbol del Año de Inglaterra en 2015.

Mas información aquí, fotos e información de la red

Mas información aquí, fotos e información de la red