JAVIER CONDE

La "seca" de las dehesas

Su presencia no es nueva en las dehesas de la Península. Se remonta a décadas atrás y sigue siendo un problema de salud forestal de primer orden. Capaz de devorar hectáreas enteras de bosque mediterráneo.

Un problema que viene de antaño

INFORMACIÓN

La "seca" de las dehesas

Su presencia no es nueva en las dehesas de la Península. Se remonta a décadas atrás y sigue siendo un problema de salud forestal de primer orden. Capaz de devorar hectáreas enteras de bosque mediterráneo.

La ‘seca’ provoca la muerte de encinas y alcornoques.

En realidad la seca es solo el síntoma de una enfermedad que tiene

varios agentes. El elemento protagonista por encima del resto es un hongo microscópico llamado fitóftora (Phytophthora). Su presencia provoca la pudrición de las raíces e impide la absorción del agua y de sales minerales del suelo.

Explica Celestina Pérez, ingeniera técnica agrícola del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de Extremadura

que la fitóftora es un verdadero cáncer para los montes y dehesas de la

región. Un patógeno que debilita la raíz hasta la asfixia, que al mismo

tiempo favorece que ataque otras enfermedades.

Se

ven afectados especialmente encinas y alcornoques, aunque también otras

especies como el castaño. A día de hoy siguen sin encontrar un elemento

capaz de curar este cáncer más allá de las medidas de precaución. El

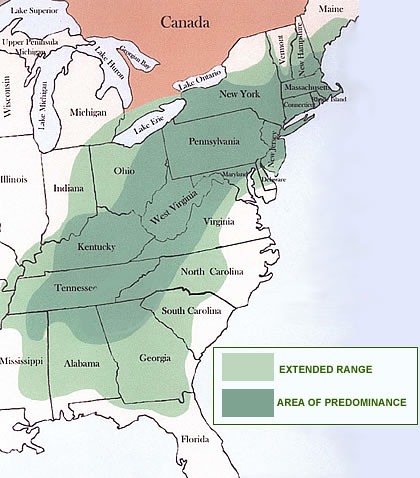

hongo coloniza diferentes focos de la región, aunque también está con

fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha o Portugal.

Frente a este problema ambiental de

primer orden científicos de varias universidades y centros de

investigación han unido sus fuerzas para encontrar el antídoto capaz de

frenar sus efectos. Un proyecto de investigación con la participación de

los centros de investigación agraria de Extremadura y Andalucía: CICYTEX e IFAPA, junto con las Universidades de Extremadura y Córdoba y la empresa Tragsa.

El grupo de trabajo se pone como meta el control de la enfermedad de la

seca y se desarrollará en los próximos tres años, bajo un presupuesto

de 496.000 euros financiados por INIA (Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria).

Viene de países tropicales

La fitóftora es originaria de países tropicales y subtropicales, aunque

las condiciones más idóneas para su crecimiento se producen con

temperaturas entre los 20° y 32°, lo que determina su expansión en el

clima mediterráneo según detalla CICYTEX.

En

Extremadura ha encontrado las condiciones idóneas hasta hacerse fuerte

en dehesas del Cruce de las Herrerías, en el entorno de Alcuéscar en la

provincia cacereña, o la zona de Manchita en Badajoz.

Uno de los objetivos que se marcan los técnicos es el de hacer un censo real que permita determinar científicamente los focos y su afección mediante medios aéreos.

Resulta complejo definir qué porcentaje de la seca afecta a la dehesa,

teniendo en cuenta que en Extremadura la superficie alcanza el 31% del

territorio regional. Mientras que en Andalucía, también muy afectada por

la seca, representa el 16 por ciento.

También es

fundamental en su proyecto la selección de especies que permita repoblar

zonas con material genéticamente mejorado, y otras estrategias de

control y prácticas culturales, que puedan ser aplicadas por gestores,

propietarios de dehesas y técnicos y trabajadores forestales

relacionados con este sector, algo que se marca el proyecto de

científicos.

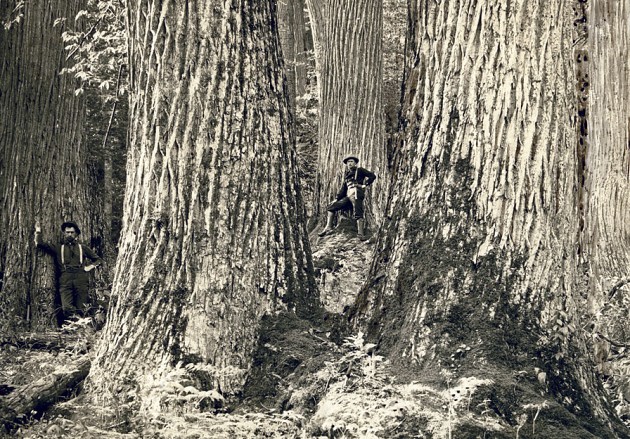

Imágenes captadas en el laboratorio de IPROCOR en las que se analiza el

comportamiento de la Fitóftora (Phytophthora cinnamomi) /

http://iprocor.gobex.es/

Un problema que viene de antaño

La seca es un fenómeno del que hay constancia ya desde finales del

siglo XIX, aunque ha tenido una mayor virulencia desde los años 70,

cuando ya hay informes que hablan del problema --en esos momentos aún no

se había detectado el motivo que podía estar detrás--.

Es fundamental evitar su propagación porque no existe un antídoto que

pare el hongo. Y se da la paradoja de que el agente principal es el ser

humano, que puede propagarlo mediante la ganadería, los vehículos, los

aperos de laboreo o incluso el propio calzado. Es por ello que

el centro de investigación agrario de Extremadura aconseja a los

propietarios una batería de medidas para evitar que sus efectos avancen.

Uno de los factores que favorece la expansión del hongo es la humedad,

siendo un elemento clave para el avance del patógeno. Ante ello se

aconseja no realizar trabajos con abundante humedad primaveral.

Se refiere además la técnico Celestina Pérez a la reducción de la carga ganadera sobre las zonas afectadas, y evitar los movimientos de tierra como el arado en los terrenos afectados. El motivo es que el patógeno está en el suelo y al mover la tierra se puede propagar.

Otra de las prácticas que puede llegar a ser una verdadera “metralla” es cortar el árbol y arrastrarlo para retirarlo.

Un gran error según traslada teniendo en cuenta que así no se llega a

retirar la raíz por completo, y también porque al arrastrarlo sobre la

tierra se está propagando el hongo. La recomendación es la de no cortar

el árbol.

Del mismo modo hay que tener en cuenta que

en ocasiones la planta viene infectada directamente desde el vivero, lo

que significa que ya nace herida de muerte. Ya existen dípticos con

información y medidas para los viveros, pero lo más importante es que

para hacer reforestaciones se tomn precauciones y se haga con viveros de

confianza, con garantías.

Las precauciones como modo de propagación

Ante la ausencia de antídoto son los propios afectados los que tienen que tomar las precauciones. Algo que no siempre ocurre y hace que los síntomas no mejoren. Es como si se le pide a un enfermo de cáncer que tome precauciones y no lo hace, lo que lógicamente se traduce en que la enfermedad empeora. La toma las precauciones implica lógicamente en muchos casos suponen dejar de ganar dinero, pero a la larga puede ser un elemento determinante para parar la seca de la encina según apunta el centro agrario CYCITEX.INFORMACIÓN

-----