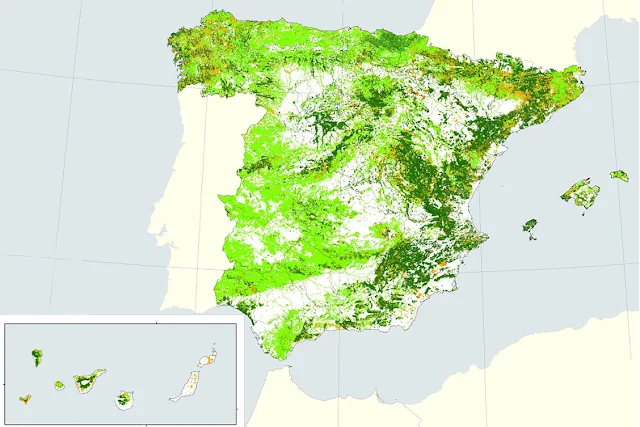

Cuando los árboles dejan ver el bosque

España es el país con más masa forestal de Europa después de Suecia

|

| El Montseny en otoño |

Este texto pertenece a 'Penínsulas', el boletín que Enric Juliana envía a los lectores de 'La Vanguardia' cada martes. Si quieres recibirlo, apúntate aquí.

España, país seco con bosques menguantes, cada vez más castigados por los incendios forestales y el cambio climático. Playas repletas de turistas y un interior árido y despoblado, con un gigantesco campamento cosmopolita en el centro de la península, muy conectado con Latinoamérica. Esa podría ser una caricatura geográfica de la España actual. Una caricatura muy alejada de la realidad, en lo que a la masa forestal se refiere. Presten atención: España es en estos momentos el segundo país con mayor masa forestal de Europa, por detrás de Suecia. Es el país con una mayor proporción de masa forestal en relación a su superficie, detrás de Suecia, Finlandia, Eslovenia, Estonia y Lituania, superando a Noruega y Suiza, y muy por delante de Alemania y Francia. En España hay 7.800 millones de árboles. 160 árboles por habitante.

Hace unos meses, el geógrafo Santiago Fernández Muñoz puso el tema de los árboles sobre la mesa y me sorprendió. Habíamos quedado en Madrid para tomar un café y hablar de geografía y política. Fernández Muñoz es profesor de Geografía Humana en la universidad Carlos III, ha trabajado en la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en el control de políticas públicas, y dirigió hasta hace un año la unidad de seguimiento del Plan de Recuperación en el gabinete de la Presidencia del Gobierno. Tiene los mapas en la cabeza, conoce los puntos débiles de las políticas públicas y sabe de qué van los fondos de recuperación europeos y cómo se negocia en Bruselas. Fue muy interesante conocerle. Le gustaba el enfoque de Penínsulas y propuso una serie de temas, ese tipo de temas aparentemente desconectados de la trepidante actualidad que explican cosas de cierto calado. A partir de aquella conversación, Santiago Fernández colabora con este boletín aportando ideas y datos. “Seguramente no te imaginas que España es uno de los países con más masa forestal de Europa”, me dijo. “Hemos ido construyendo la imagen de un país reseco, un país en grave riesgo de desertización, muy castigado por los incendios forestales; no voy a negar ese riesgo, pero la realidad es que en España los bosques se han hecho más grandes”, añadió. Me interesó mucho el tema de los árboles. Todos aquellos enfoques que desmienten tópicos son especialmente atractivos. Por lo tanto, hoy hablaremos de árboles con la ayuda de Santiago Fernández.

|

| Coníferas en verde oscuro, Frondosas en verde claro y Masas mixtas en naranja |

Mapas, mapas, mapas. Dicen las estadísticas que la masa forestal empezó a crecer en España a partir de 1975. Podríamos afirmar que después de la muerte de Franco empezaron a crecer los árboles. Esta no la vimos venir. El crecimiento de la masa forestal no figuraba ni en el programa de la Junta Democrática, ni en los pactos de la Moncloa. La foresta empezó a expandirse en 1975 como consecuencia de una constante reducción de la población rural y de las tierras de cultivo. Los expertos coinciden en señalar que 1940 fue el peor año para la masa forestal en España. La miseria de la posguerra empujó a miles de familias a una economía de supervivencia en los aledaños de los bosques. La gente buscaba más leña y roturaba pequeños campos de cultivo para poder comer. Esa situación empezó a cambiar entre los años sesenta y setenta del siglo pasado a medida que se desplegaban los efectos del Plan de Estabilización de la economía: entrada de capitales extranjeros, nuevas industrias, turismo, emigración masiva del campo a la ciudad, definitiva mecanización de las labores agrarias y lenta disminución de las zonas de cultivo. Los expertos dicen que 1975 fue el año de inflexión. El día en que murió Franco, los bosques ya estaban creciendo.

Desde entonces España ha ganado más de siete millones de hectáreas de arbolado. Ello quiere decir que la superficie ocupada por los bosques ha crecido un 63%. Un proceso similar se ha registrado en la mayoría de los países europeos, aunque con menor intensidad. Cambios demográficos y políticas de reforestación explican el fenómeno. A medida que la población se concentra en las ciudades, el bosque tiende a crecer si hay políticas que lo favorecen. Cuando la población rural disminuye, menguan los cultivos, se recoge menos leña, avanzan los arbustos y, después, los árboles. En los últimos años, a medida que la defensa del medio ambiente iba calando en la sociedad, muchas grandes empresas han querido mejorar su imagen pública financiando importantes campañas de reforestación. Nunca en España había habido tantos árboles como ahora.

El país cuenta en estos momentos con 28 millones de hectáreas de masa forestal, que ocupan el 56% de la superficie total. 18,5 millones de hectáreas de esa masa forestal son bosques y otros 10 millones corresponden a zonas de arbusto y matorral, con árboles dispersos. En la última década se han perdido un millón de hectáreas de tierras cultivadas, con la consiguiente disminución del número de personas empleadas en la agricultura. Después de 37 meses consecutivos de caída, el empleo agrícola se sitúa por primera vez por debajo del millón de personas y no llega al 5% del total de los afiliados de la Seguridad Social. Son datos muy recientes, de los que informaba Jaume Masdeu en La Vanguardia de este pasado lunes. Hace un siglo no era ese el paisaje. Hay estadísticas sobre la masa forestal desde 1861. Los viajeros que escribieron sobre la España del siglo XIX hablaban de paisajes desolados y desarbolados, como si los españoles odiasen los árboles o se hubiesen lanzado masivamente a por leña. Entre 1860 y 1960 tuvo lugar una intensa deforestación como resultado combinado de la desamortización de los montes públicos y de las propiedades eclesiásticas, y el incremento de las pequeñas parcelas de cultivo para la subsistencia del paupérrimo campesinado español.

Un libro de reciente aparición, Primavera revolucionaria, del historiador británico Christopher Clark, explica la importancia que tuvo la privatización de los prados y bosques comunales en la germinación de las revueltas sociales que confluyeron en casi toda Europa en 1848. Plagas, hambrunas (terrible en Irlanda), prohibición de extraer leña y pastorear en las antiguas tierras comunales, más la miseria y el hacinamiento de los campesinos transformados en obreros industriales, hicieron fermentar la ola revolucionaria que recorrió Europa mediado el siglo XIX. Una ola que en España, en una muestra más de su singularidad histórica, catalizó el carlismo: la causa tradicionalista del infante Carlos María Isidro de Borbón. El carlismo es uno de los surcos profundos de la moderna historia española. Otro Carlos, Karl Marx, escribió su primer artículo en la prensa criticando la implantación de una nueva ley forestal en Renania. Su padre, Heinrich, era el abogado de los campesinos que pleiteaban contra el nuevo Código Forestal.

Volvemos al bosque encantado. El Plan de Estabilización de 1959 empezó a cambiar la España desforestada. Recomiendo vivamente una película rodada en 1951, Surcos, dirigida por José Antonio Nieves Conde, con un guión estilizado por el escritor Gonzalo Torrente Ballester. Un encargo de Falange para desalentar el éxodo rural. La gran ciudad es una trampa para el noble campesinado español. Ese era el mensaje. No se trata de una película menor. Es una apreciable adaptación del neorrealismo italiano a las circunstancias españolas. “Hasta las últimas aldeas llegan las sugestiones de la ciudad, convidando a los labradores a desertar del terruño con promesas de fáciles riquezas. Estos campesinos son árboles sin raíces, astillas de suburbio que la vida destroza y corrompe. Esto constituye el más doloroso problema de nuestro tiempo”, decía el texto inicial de la película, firmado por el escritor falangista Eugenio Montes.

El Plan de Estabilización del 1959, promovido por los tecnócratas del Opus Dei, con la notoria aportación intelectual del economista catalán Joan Sardà Dexeus, antiguo colaborador de Josep Tarradellas en la Generalitat republicana, se llevó por delante el guión de Montes y Torrente Ballester, abrió la economía española al exterior con tasas de crecimiento del 7%, y estimuló un gran éxodo del campo a la ciudad. Después de recuperar Surcos hay que ir a ver El 47, película de reciente estreno, dirigida por Marcel Barrena, que narra la lucha del barrió barcelonés de Torre Baró, levantado por emigrantes llegados de Extremadura, para conseguir que una línea de autobús llegase hasta sus empinadas calles en 1978. Manuel Vital, conductor de la compañía municipal de transportes, militante del PSUC y de Comisiones Obreras, vecino de Torre Baró, secuestró un autobús para demostrar que aquel trayecto era posible. Aquel año, dicen las estadísticas, los bosques ya habían comenzado a crecer.

Hay más árboles que nunca y ese dato choca con los negros presagios de desertización. Hay más árboles que nunca, por ahora. La población empleada en la agricultura baja por primera vez del millón de personas y la despoblación sigue creciendo en muchas provincias. La región metropolitana de Madrid quiere llegar a los diez millones de habitantes en la próxima década, mientras en los viejos surcos crecen las encinas. Los recientes resultados electorales de la extrema derecha en la antigua Alemania del Este traen consigo diversos mensajes. No todo es culpa de la inmigración. Turingia y Sajonia son los estados con las mayores tasas de despoblación de toda Alemania. Sus habitantes se sienten abandonados y están reaccionando con rabia. Tienen miedo al futuro. Eso sí, hay muchos árboles. El Bosque de Turingia, de 150 kilómetros de longitud, es magnífico.